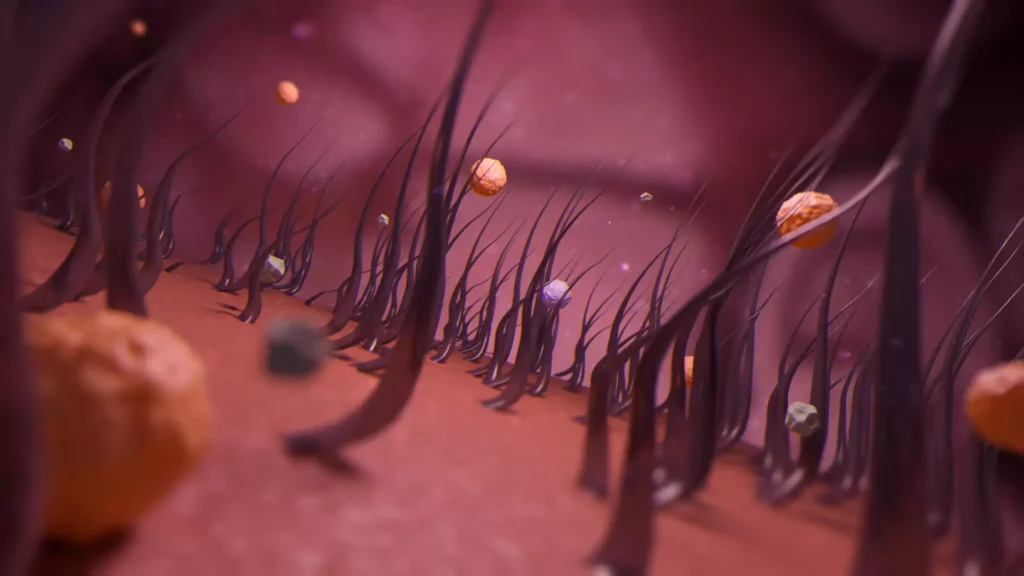

Der Schleim, der die Nasenhaare bedeckt, übernimmt eine zentrale Funktion bei der Reinigung der eingeatmeten Luft. Er filtert Pollen und Staubpartikel heraus, die sonst bis in die Lunge vordringen könnten. Forschende haben jetzt gezeigt, dass sich dieses natürliche Prinzip auch auf technische Luftfilter, etwa in Klimaanlagen, übertragen lässt.

Ein neuer Filter nutzt eine hauchdünne Flüssigkeitsschicht, um Partikel mithilfe von Kapillarkräften festzuhalten. Dabei bilden sich Flüssigkeitsbrücken zwischen den Staubpartikeln und den Fasern des Filters. Diese verhindern, dass sich die Staubpartikel ablösen und führen zu kompakten Staubaggregaten. Anders als herkömmliche Filter, die sich mit der Zeit zusetzen und die Luftzirkulation behindern, bleibt der neue Filter länger durchlässig – bei gleichzeitig hoher Filterleistung.

«Die Technologie ist ein Schritt in Richtung langlebiger, energieeffizienter Filtersysteme», sagt Dr. Michael Kappl vom Max-Planck-Institut in Mainz, einer der beteiligten Autoren. «Besonders beeindruckend ist, dass selbst ultrafeine Partikel im Nanometerbereich zuverlässig gebunden werden.»

Das Projekt vereint Fachwissen aus Südkorea (Chung-Ang University, Incheon National University), den USA (University of Cincinnati) und Deutschland (Max-Planck-Institut für Polymerforschung). Federführend war das Team um Professor Sanghyuk Wooh (Chung-Ang University, Seoul), das die zugrunde liegende Idee und das Design entwickelte.

Diese neue Filtertechnologie eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, sowie in Lüftungs- und Klimaanlagen, industriellen Abluftsystemen, medizinischen Schutzmasken, Reinräumen sowie Staub- und Rauchfiltern in städtischen Gebieten. Durch die hohe Partikelbindung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch kann die Technologie langfristig Kosten senken und Umweltbelastungen verringern. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.